リッチェル製の「階段の上でも使える木のバリアフリーゲート」(以下、バリアフリーゲート)をDIYで取付けました。一般的な工具を使い、大人二人が説明書通りに作業をすれば2~3時間程度で組付けられる内容になっています。今回の記事では、筆者自身が取り付けたときの手順を紹介します。

バリアフリーゲートの紹介

バリアフリーゲートの特徴は下記の4点です。この4点をすべて満たすベビーゲートは、バリアフリーゲート以外にはありません。

2.足元に段差が無いため、躓きにくい

3.オートクローズ機能が付いているため、開けっ放しによる事故を防ぎやすい

4.(120度以上開く場所では)開いたまま固定できる

取付箇所

筆者は木造2階建て・1階リビングの戸建て住宅に乳幼児と住んでいます。2階の階段を上がると扉付きの洋室3部屋に繋がっています。洋室のうち1部屋は乳幼児の個室となっており、扉を閉め忘れた場合に乳幼児が階段から転落する可能性があります。よって、念のために階段の上にバリアフリーゲートを取り付けることにします。

用意するもの

バリアフリーゲートの取り付けに必要となる工具類を以下に紹介します。

メジャー

取付箇所の幅を測定するなどのために、メジャーが必要になります。

下地センサー

バリアフリーゲートは、下地(石膏ボードの内側にある木製の柱)のある個所にしか取り付けできません。よって壁の中の下地を探すために下地センサーと下地探しが必要になります。

マスキングテープとマジック

下地の位置を測定したら、その位置に印をつけるために壁紙を傷つけないタイプのマスキングテープとマジックが必要になります。

水平器

バリアフリーゲートのオートクローズ機能を有効にするため、なるべく地面に対して平行にバリアフリーゲートを取り付ける必要があります。このために水平器があると便利です。

養生クッションマット

必須ではないですが、バリアフリーゲートの取り付け中にゲートや工具で床を傷つけることがあります。そのために養生クッションマットがあると良いです。

プラスドライバー2本

バリアフリーゲートのネジを締めるためにプラスドライバーが2本必要になります。

直角ラチェットドライバー

下地は固い木となっているため、通常のプラスドライバーではネジを最後まで締め切ることができない場合があります。この場合、直角ラチェットドライバーが必要になります。

掃除機

バリアフリーゲートをネジ締めすると粉が出ます。作業の最後に粉を吸うために掃除機が必要になります。

大人二人

この作業は大人二人が居るとやりやすいです。尚、筆者は1人で作業し、かつブログ掲載用の写真まで撮影しました(というどうでもよい自慢です)。なので、慣れた人であれば1人でも取り付け可能です。

構成部品の紹介

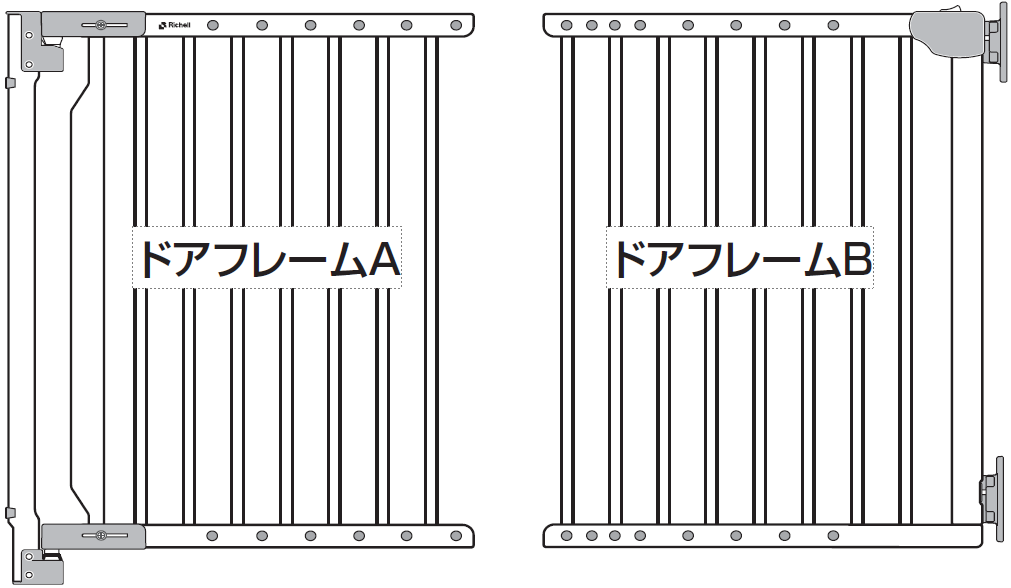

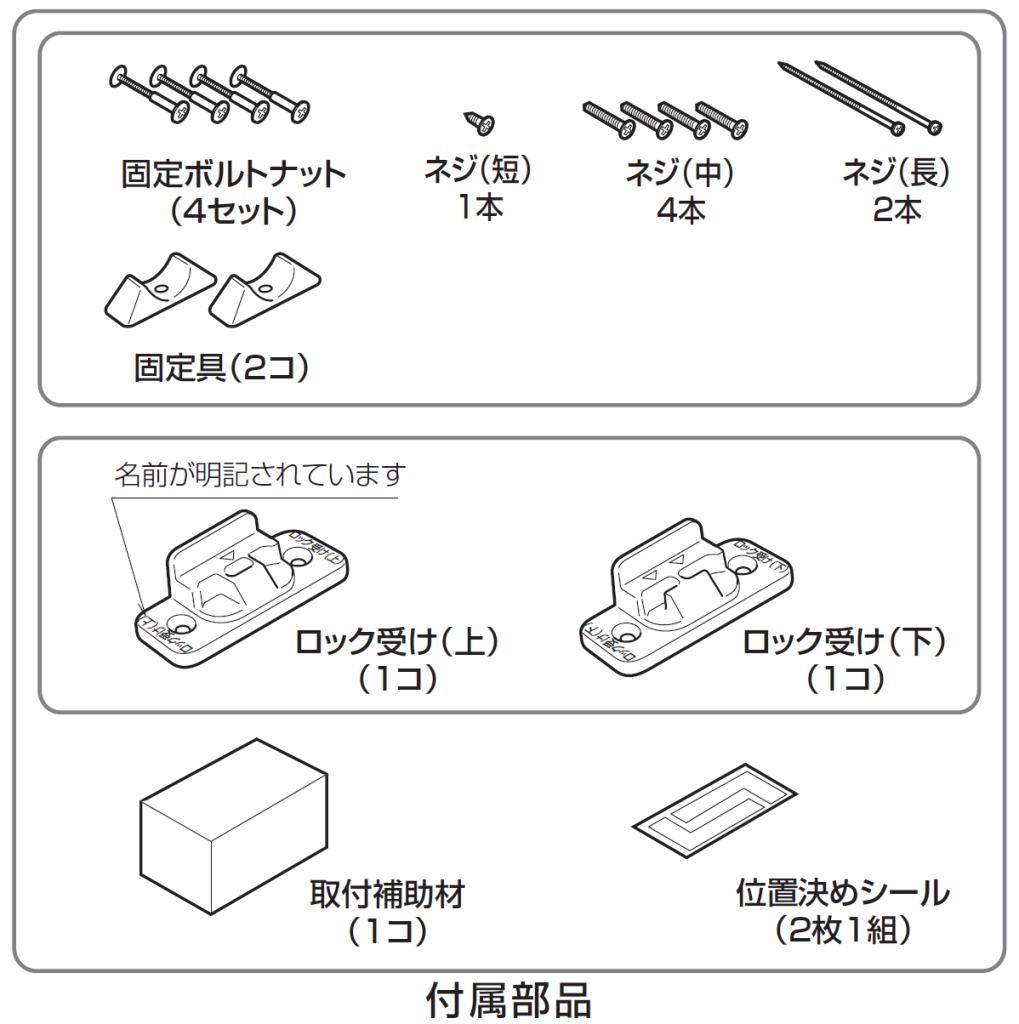

下記にリッチェル公式の取り扱い説明書の部品説明部分を抜粋します。バリアフリーゲートは下記の2+9部品から構成されています。以降、本記事では各部品を下記名称にて呼ぶことにします。

手順

以下に取り付け手順を示します。筆者自身が説明書を元に取り付けたところ「水平が出ていなくてネジを何回か締めなおした」「部品の組付け方が間違っておりやり直した」などの失敗を犯し、スムーズには取り付けられませんでした。この反省を元に「こうしたらスムーズに取り付けられる」という手順を紹介しています。

取付箇所の決定

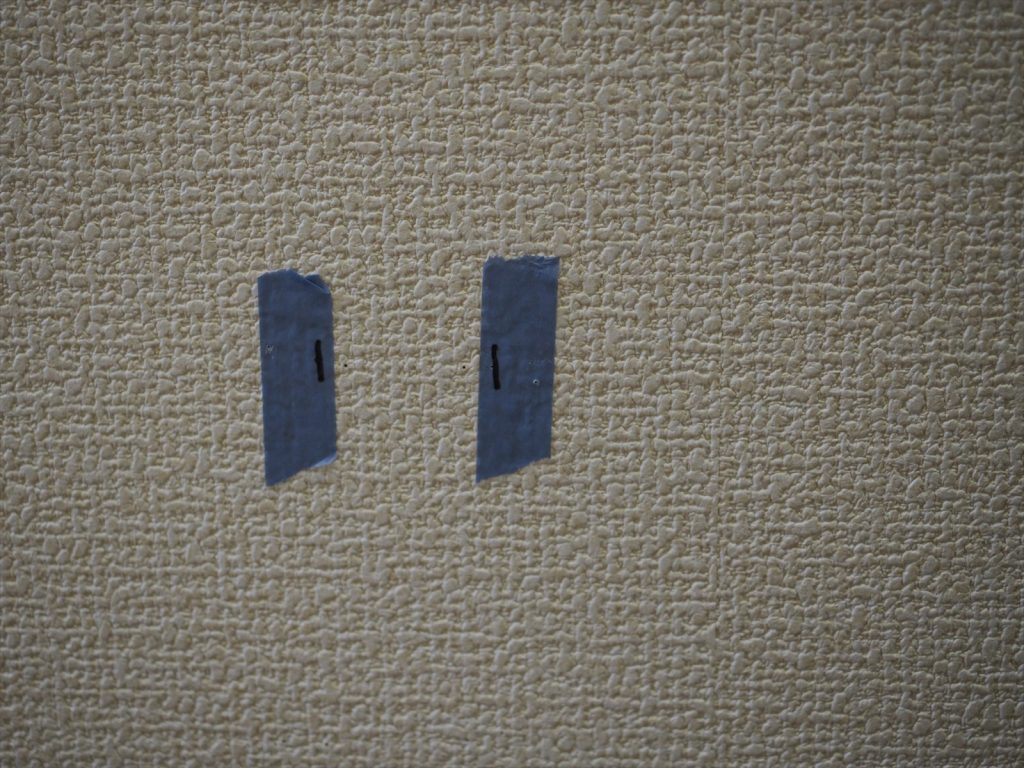

まず、下地センサーで下地(石膏ボードの内側にある木の柱)の大体の位置を探します。

次に、下地探しを石膏ボードに差し、下地の位置を確定させます。この際に、床から約13cmの高さで下地を探しておくと、ネジの取り付け高さと合っているため後の作業をやりやすくなります。

上記作業の際、下地探しを左右方向に何か所が差し込むことで、下地の右端と左端を探します。さらに端がわかるようにマスキングテープやマジックで印をつけます。下地の端がわからないまま後の作業に移ってしまうと「下地の端の方にネジを打ってしまいちゃんと止まらなかった」などの不具合を生じることがあります。

上記「取付箇所の決定」作業を、取付箇所の両側(つまり、バリアフリーゲートドアフレームAとB)で実施しておきます。両側に下地が無いとバリアフリーゲートを取り付けることはできません。

ドアフレームA側取付

メジャーで取付箇所の幅を測定します。幅が74~114cmであれば取付可能です。この際、幅が何cmだったかを記憶しておくようにしましょう。後述しますが、ドアフレームAとBを連結する際のネジ留箇所が変わってくるためです。

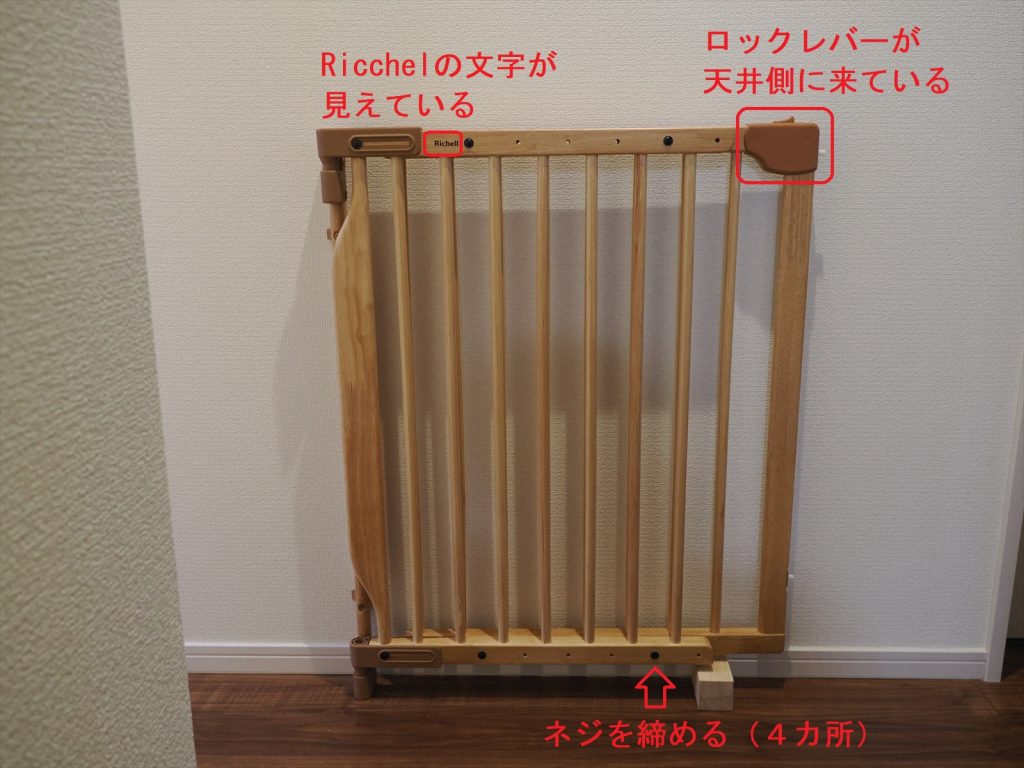

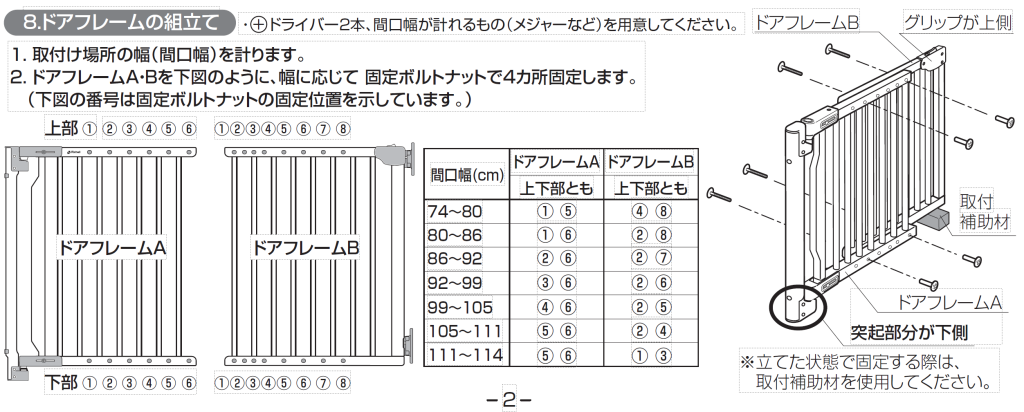

バリアフリーゲートのドアフレームAとBを固定ボルトナット×4で組付けます。この際のポイントは以下の3つです。(筆者は間違えてしまい2回組付け直しました)

・ロックレバーがバリアフリーゲート上部にあること

・取付箇所の幅に合った位置で固定ボルトナットを締めること(下記説明書参照)

バリアフリーゲート2か所ににネジ(長)を通し、固定具を組付けます。この際、固定具の短からネジが出ないようにしておきます。

バリアフリーゲートを取付箇所に移動します。取付補助材があると位置を仮固定しやすいです。

下部のネジ(長)を締め付けて壁に固定します。ネジ止め箇所は、柱の中心よりドアフレームBと反対側に15mm寄った箇所にすると良いです。理由は、この際に中心にねじ込んでしまうと、ドアフレームB側のねじ込みが柱の端に寄ってしまうからです。最初は通常のドライバーでねじ込み、限界を感じたら直角ラチェットドライバーを使うと良いでしょう。(注:直角ラチェットドライバーを使うといくらでもねじ込めてしまいますが、固定具が石膏ボードに当て付いた時点でねじ込むのをやめましょう。ネジ穴を破壊してしまう恐れがあります)

バリアフリーゲートに水平器を当て、水平を出します。水平器が無い場合には、壁の模様を参考にしてもある程度水平を出すことが可能です。(注:取付補助材では水平が出ないため要注意)

水平を出した状態で、上側のネジ(長)をねじ込んでいきます。「水平器を使い水平出しする人」と「ねじ込む人」の2人に分かれると作業をしやすいでしょう。

ドアフレームB側取付

ドライバーを使い、赤丸を付けた箇所のネジを緩めます。これによって、バリアフリーゲートの幅を調整できるようになります。(緩めるだけで、取り外す必要は無いです)

ロック受け(上)とロック受け(下)(下図の赤線の長方形で囲った部品)をバリアフリーゲートと壁の間に入れた状態でバリアフリーゲートをドアフレームB側の壁に押し込み、バリアフリーゲートの幅を決めます。この状態で赤丸2か所のネジを締めて固定します。この際「バリアフリーゲートを押し込む人」と「ネジを締める人」の二人がいると作業しやすいでしょう。ポイントは以下の2点です。

・ロック受けのネジ止め箇所が柱であること

ロック受け(下)の位置を決めます。ポイントは以下の2点です。

・ロック受け(下)の向きが、バリアフリーゲートが階段側に開かない向きであること

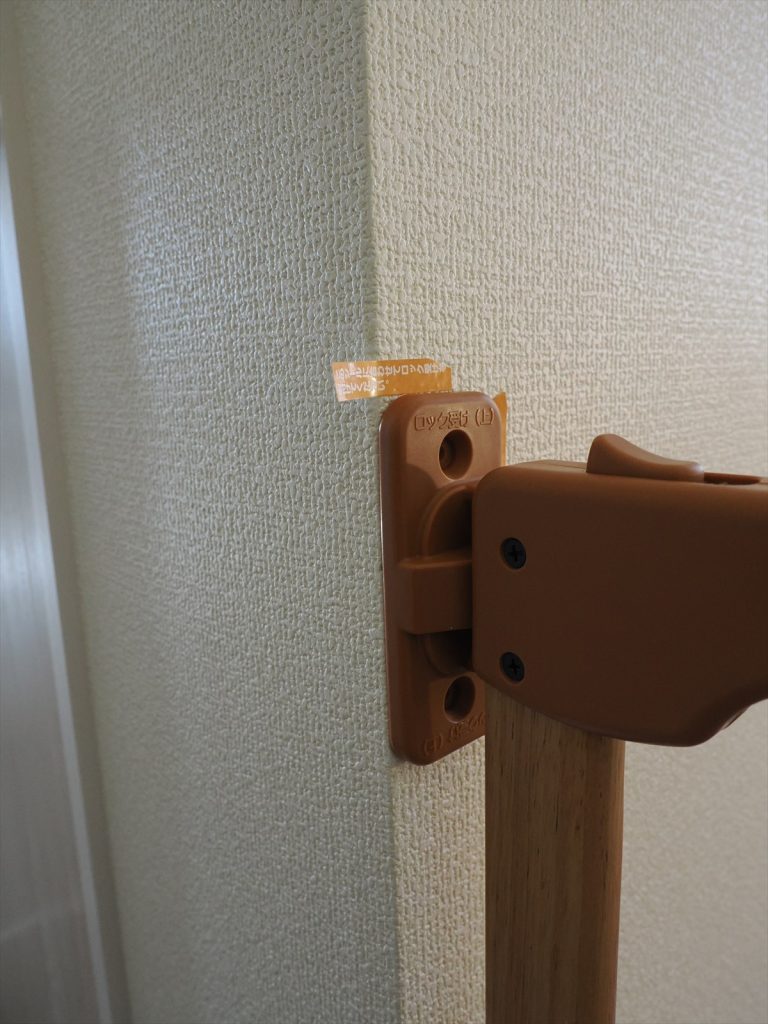

ロック受けの位置がわかるように位置決めシールを張り付けます。位置決めシールの代わりにマスキングテープを使っても構いません。

ロック受け(下)をネジ(中)×2本で壁に固定します。

ロック受け(上)についてもロック受け(下)と同様の作業を実施していきます。

後片付け

バリアフリーゲートが閉じた状態でバリアフリーゲートを手で軽く揺さぶり、固定がしっかりしていることを確認します。

以下の点を確認します。

・バリアフリーゲートが階段と反対側に開くこと

・バリアフリーゲートを45~90度の角度で解放した状態で手を離すと、バリアフリーゲートが自動で閉まり、さらにロックが自動で掛かること

・バリアフリーゲートが階段側に開かないこと

ネジ留め時に出た石膏ボードカスを掃除機で吸い取ります。

使ってみた感想

ちゃんとオートクローズしてくれるので、転落防止に役立ちそうです。閉めるときにはそれなりに大きな音がしますが、誰かが寝ているときには手でそっと閉めるとほとんど音を立てずに済みます。

足元の段差がないため躓きにくいのも良いです。筆者宅の取付場所では解放したまま固定することはできませんが、これについては諦めることにします。

今回の記事は以上になります。